Beschallungstechnik der 50er und 60er Jahre - Radiomuseum

Hauptmenü:

- Startseite

- Radiomuseum

- Der Verein

- Ankündigungen

- Röhren & Datenblätter

-

Spitzengeräte 50er 60er

- Allgemein Radiogeräte

- AEG

- Blaupunkt

- DDR Radiogeräte

- EMUD

-

Grundig

- Grundig 9098W

- Grundig 9080W-3D

- Grundig 9078WF-3D

- Grundig 9060WF-3D

- Grundig 9040W

- Grundig 9010W

- Grundig 9009W

- Grundig 8060WF-3D

- Grundig 8056W-3D

- Grundig 8042W-3D

- Grundig 8040W

- Grundig 8010W

- Grundig 8009W

- Grundig 6099 3D

- Grundig 5089TB

- Grundig 5080W-3D

- Grundig 5050W-3D

- Grundig 5050W

- Grundig 5040W-3D

- Grundig 5040GW-3D

- Grundig 5050W

- Grundig 5010W

- Grundig 5005W

- Grundig 4055W-3D

- Grundig 4040W-3D

- Grundig 4010GW

- Grundig 495W

- Grundig MS65 Stereo

- Grundig SO181 Stereo

- Grundig SO191 Stereo

- Grundig SO200 Stereo

- Grundig 59K5 Stereo

- Grundig FK500 Stereo

- Grundig KS590 Stereo

- Grundig KS680 WE(U)

- Nordmende

- Philips

- Siemens

- Kuba Imperial

- Körting Neckermann

- Krefft

-

Loewe-Opta

- Rheinkrone 53

- Premiere Stereo 6891

- Toronto Stereo 42270

- Patricia Luxus 5882

- Patricia Luxus 6881

- Patricia Luxus 32234

- Patricia TV-Radio 33282

- Patricia Luxus 42234

- Botschafter Stereo 4896T/W

- Botschafter Stereo 5891T/W

- Botschafter Stereo 42 239

- Spinett

- Rundfunktisch 2454T

- Hellas 552WP

- Hellas 2841W

- Hellas Stereo 5791

- Hellas Stereo 6791W

- Hellas Stereo 32090W

- Lembeck

- Metz

- RockOla Musikboxen

- Saba

- Schaub-Lorenz

- Tefifon

- Telefunken

- TEKADE

- Kleingeräte 50er 60er

- Kofferradios

-

Empfänger Vorkrieg

- Mittelwellenempfänger Allg

- Autophon Universo

- Körting Ultramar SB7360W

- Körting Domo Lautsprecher

- Lumophon Gloria

- Mende 138W

- Mende 169W

- Mende 169G

- Mende 180W

- Mende WK Weltklasse Bakelit

- Mende L54 LS Bakelit

- Mende Dyn D58 LS Bakelit

- Mende Dyn D68 LS Holz

- Nora Detektor

- Saba 41W Empfänger

- Saba 311WL

- Saba 521WL

- Saba Lautspecher Dino P

- Sachsenwerk D-Zug

- N&K Lautsprecher für D-Zug

- Seibt Beichtstuhl Holzversion

- Seibt Beichtstuhl Bakelitversion

- Siemens Schatulle 76W

- Telefunken Arcophon 3 LS

- Telefunken Arcophon 7 LS

- Telefunken Arcophon 8 LS

- Telefunken Arcodyn 505 LS

- Telefunken D80 Lautsprecher

- Telefunken 40W

- Telefunken Katzenkopf 340W

- Telefunken 340WL Katzenkopf

- Telefunken 343G

- Telefunken 343W

- Telefunken 650 WL

- Telefunken 686WK

- Telefunken 7000GWK

- Telefunken 7001WK

- Telefunken 8000GWK

- VE301Dyn Volksempfänger

- VE301Wn Volksempfänger

- Telefunken Big Ben

-

alte Röhrenverstärker

- Beschallungstechnik der 50er und 60er Jahre

- antike Verstärkertechnik

- Dynacord MV75

- Telefunken V311

- Philips EL6471_Silizium-Gleichrichter

- Philips EL6471_Röhren-Gleichrichter

- Philips EL6472

- Philips VE1801

- Philips Uraltverstärker

- Priboj Röhrenverstärker

- Philips Zentrale Radio/Verstärker

- Philips VE1403 für Zentrale

- Philips Mischverstärker EL6431

- Philips Mischer EL6425 70Watt

- Philips Mischer EL6435 140Watt

- LaborW VK151

- Telefunken Klangfilm Rundstrahler

- Telefunken ELA V25 1281

- Funkwerk Kölleda NV4147

- Funkwerk Kölleda Zentrale VG50

- Siemens Zentrale Radio/Verstärker

- Verstärker mit QB 3/300 (Siemens)

- Siemens ELA2600

- Siemens ELA2525

- TEKADE Verstärker

- Zeiss Röhren-Kino-Verstärker KV20

- Zeiss Kinogong 4-Fach

-

Fernsehtechnik

- Fernsehprojektoren

-

Röhrenfernseher

- Fernsehtechnik allgemein

- Grundig Zauberspiegel 348

- Grunditg Zauberspiegel 53K1

- Graetz Landgraf F29

- Graetz Landgraf F39

- Graetz Landgraf F167

- Graetz Reichsgraf F161

- Graetz Reichsgraf F40

- Graetz Kurfürst F44

- Siemens Bildmeister 15 Farbe

- Metz 912 FS-Radio

- Metz 914 FS-Radio

- Metz FS-Radio-Truhe 1071

- Metz 962 Zauberauge

- Nordmende Color Farbe

- Nordmende Spectracolor

- Blaupunkt CTV 2596

- Blaupunkt CTV 2581

- Philips K7 Geräte Farbe

- Philips K8 Farbe

- Philips Raffael Luxus

- Philips Leonardo Luxus Auto

- Philips Starenkasten

- Loewe Optalux 629

- Rafena Cranach

- Rafena/Sachsenwerk Rubens

- Sachsenwerk Rembrandt

- Wündersen MP20 Weltkugelfernseher

-

Verstärker High End

- High End Röhrenvorverstärker

- High End Röhrenverstärker

- Cayin 500 Vollverstärker

- Cayin 800 Monoblöcke

- Cayin 850 Monoblöcke

- 845 Parallel Single End

- Audio Research VT200

- Lite Audio DAC

- MalValve Power Amp III verkauft !!

- Quad II und Quad 22

- Spark 329 Röhrenverstärker

- TAC34 Röhrenverstärker

- TAC88 Röhrenverstärker

- TAC834 Röhrenverstärker

- Vincent Tuner CD Vorstufe

- Luxman CD und Verstärker

- Mal Valve Power AMP II verkauft !!

- Mal Valve CD2 CD-Player

- Mal Valve Power Amp 4

- NAT Transmitter und Symmetrical

- Transistor Vintage

- Musikerelektronik

- DIY Selbstbau

- Aufnahmegeräte

- Röhrenprüfgeräte

- Literatur

- Service

- Repair-Cafe

- Technik für Jugendliche

- LINKS

- Flyer

- Kontakt

- Impressum

Beschallungstechnik der 50er und 60er Jahre

alte Röhrenverstärker

Deutsche Beschallungstechnik der 1950er und frühen 1960er Jahre: Philips EL6470, EL6471 und EL6472

EINLEITUNG: Warum Großverstärker? Geschichtlicher Hintergrund

Das Nachkriegsdeutschland und der Wiederaufbau (1945–1950)

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland völlig in Trümmern.(1) 1945 waren die Städte zerstört. Die Infrastruktur war zerstört. Die Wirtschaft war zusammengebrochen.

In den ersten Nachkriegsjahren gab es Hunger, Armut und Elend. Millionen von Flüchtlingen strömten aus dem Osten herein. Die Wohnungsnot war katastrophal. Menschen lebten in Ruinen und Baracken. Doch schon 1948 kam die Wende. Mit der Währungsreform vom 20. Juni 1948 wurde die Deutsche Mark eingeführt.(2) Die alte Reichsmark war wertlos. Auf einen Schlag hatten die Menschen wieder echtes Geld in der Tasche. Der Marshall-Plan half massiv.(3) Die USA pumpten Milliarden Dollar in den Wiederaufbau Europas. Deutschland bekam seinen Anteil.

Plötzlich ging es aufwärts. Die Wirtschaft begann zu wachsen. Schnell. Dramatisch. Das war das sogenannte Wirtschaftswunder oder auf Deutsch: das Wunder von Düsseldorf.

Das Wirtschaftswunder: 1948–1960

Von 1948 bis 1960 wuchs die deutsche Wirtschaft durchschnittlich 7 bis 8 Prozent pro Jahr.(4) Das war beispiellos. Arbeitslose fanden Jobs. Fabriken wurden gebaut. Autobahnen wurden fertig gestellt. Wohnblöcke entstanden.

Die öffentliche Hand investierte massiv in Infrastruktur. In Schulen. In Krankenhäusern. In Bahnhöfen. Und: In Stadien.

Überall in Westdeutschland entstanden neue Fußballstadien. Für 30.000 bis 100.000 Zuschauer. Moderne Sportanlagen mit Umkleideräumen, Toiletten, Tribünen.

Aber diese Stadien brauchten etwas Neues: Beschallungsanlagen.(5)

Warum Beschallungsanlagen? Das Radio und Fernsehen revolutionieren Deutschland

Nach dem Krieg waren die Deutschen Radio-begeistert. Der Rundfunk war die wichtigste Informationsquelle. Nachrichten, Musik, Unterhaltung – alles kam aus dem Radio.

Quelle: eigene Sammlung Vormoor

Im Jahr 1950 wurde die ARD gegründet.(6) Das war die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. NDR in Hamburg, WDR in Köln, BR in München, HR in Frankfurt, SFB in Berlin, SDR in Stuttgart, SWF in Baden-Baden.

Jede Rundfunkanstalt brauchte Sender. Brauchte Studios. Brauchte Verstärker. Brauchte Leitungen zu den Sendetürmen.

Aber dann kam 1952 die nächste Revolution:

Das Fernsehen

Im Dezember 1952 startete der NWDR das erste deutsche Fernsehprogramm.(7) Es war schwarz-weiß. Die Bildqualität war schlecht. Aber: Die Menschen waren fasziniert.

Fernsehen brauchte doppelte Infrastruktur. Studiokameras. Beleuchtung. Bildmischer. Tonmischer. Und: Verstärker. Viel größere Verstärker als beim Radio.

Stadion-Beschallung: Das neue Problem

Ein Fußballstadion mit 50.000 Zuschauern brauchte Beschallung. Der Schiedsrichter musste hörbar sein. Die Durchsagen zur Besänftigung des Publikums mussten funktionieren. Die Hymne vor dem Spiel musste überall zu hören sein.

Ein normaler Röhrenverstärker mit 10 oder 20 Watt war viel zu schwach.(8) Man brauchte Hunderte von Watts. Oder sogar Kilowatts.

Deshalb brauchte man spezialisierte Großverstärker. Mit massiven Röhren. Mit großen Transformatoren. Mit leistungsstarken Netzteilen.

Der Standard: 100-Volt-Verteilung

Die folgende Schaltung zeigt eine klassische 100-Volt-Lautsprecheranlage (Konstantspannungsverstärkung), wie sie in Beschallungs- oder Schulanlagen häufig verwendet wurde.

Quelle: Hifi Museum

Prinzip der 100-Volt-Lautsprecheranlage

Das gezeigte Schaltbild verdeutlicht die Funktionsweise einer Leitungsverstärkung mit Übertragern, wie sie in großen Beschallungsanlagen (Schulen, Hallen, Bahnhöfen usw.) eingesetzt wird.

Ziel: Verluste auf langen Leitungen verringern und mehrere Lautsprecher mit einheitlicher Spannung versorgen.

Endverstärker (links) liefert z. B. 20 V / 5 A = 100 W Ausgangsleistung.

Über einen Ausgangsübertrager mit Übersetzungsverhältnis 1:5 wird die Spannung auf 100 V angehoben.

Damit sinkt der Strom auf nur noch rund 1 A – so bleiben die Leitungsverluste gering.

Übertragungsleitung (Mitte): Die Leitung hat z. B. 4,76 Ω Widerstand (hin + rück).

Bei 0,95 A ergibt sich ein Spannungsabfall von etwa 4,5 V → nur 4,5 % Verlust über große Strecken.

Die verbleibende Spannung am Lautsprecher-Übertrager beträgt somit 95,5 V.

Lautsprecher-Übertrager (rechts) :Übersetzungsverhältnis 5 : 1 → Spannung am Lautsprecher:

UL=95,5 V/5=19,1 VU_L = 95,5\,V / 5 = 19,1\,VUL=95,5V/5=19,1V

Bei 4 Ω ergibt sich 4,78 A → Leistung P_L ≈ 91 W.

Vorteile des 100-V-Systems

Sehr geringe Leitungsverluste auch über 100 m … 1000 m.

Mehrere Lautsprecher können parallel an die gleiche Leitung geschaltet werden.

Leistung jedes Lautsprechers wird über dessen Übertrager-Anzapfung gewählt (z. B. 5 W, 10 W, 25 W).

Die deutschen und niederländischen Hersteller einigten sich auf einen Standard: Die 100-Volt-Verteilung.(9)

Das funktionierte so: Der Großverstärker speiste 100 Volt Wechselspannung in lange Leitungen. Die Leitungen gingen überall im Stadion herum. An den Enden waren kleine Lautsprecher angeschlossen. Mit Transformatoren zur Spannungsanpassung.

Das war genial. Man konnte lange Distanzen überbrücken. Man konnte Hunderte von Lautsprechern anschließen. Ohne dass die Spannung zu sehr abfiel.

Nur: Man brauchte dazu Großverstärker mit enormer Leistung. Verstärker, die 500 Watt, 1000 Watt oder sogar 2000 Watt liefern konnten.

Quelle: vormoor Archiv

Von der Eintakt- zur Großverstärkertechnik – Philips ELA 1950 bis 1965

Das 800 Ω System (Philips)

• Langlebige, standardisierte Übertragungsimpedanz

• Geringere Leitungsverluste auf langen Strecken

• Einfache Leistungsaufteilung über Abgriffe/Übertrager

• Weit verbreitet in Studio und ELA Netzen der 1950er

Quelle: radiomuseum.org

Das 800-Ω-System von Philips war eine langlebige, standardisierte Übertragungsimpedanz für Studio- und ELA-Netze der 1950er-Jahre. Es reduzierte Leitungsverluste auf langen Strecken, weil bei höherer Impedanz bei gleicher Leistung geringere Ströme fließen. Gleichzeitig erlaubten normierte Abgriffe und Übertrager eine einfache und flexible Leistungsaufteilung auf mehrere Verbraucher oder Streckenabschnitte. Durch seine weite Verbreitung in Rundfunk-, Studio- und Beschallungsinstallationen galten Planung, Erweiterung und Wartung als besonders unkompliziert: Komponenten verschiedener Hersteller ließen sich dank der 800-Ω-Norm problemlos kombinieren, Pegel anpassen und Lasten sauber zusammenfassen. Das gezeigte Schaltbild zeigt den Aufbau einer Philips-Stereo-Endstufe mit 3D-Klangregelung, wie sie in hochwertigen Röhrenradios der späten 1950er-Jahre eingesetzt wurde.

Als Treiberröhre dient eine EC92, die das Signal über ein RC-Netz in zwei getrennte Kanäle führt – den Hochton- und Seitensignal-Zweig sowie den Tiefton-Zweig. Beide Signale werden über entsprechende Frequenzfilter (C99–C107) voneinander getrennt.

In jedem Kanal arbeitet eine UL84/EL84-Gegentakt-Endstufe, die über die geteilten Widerstände R84/R85 und R90/R91 phasenrichtig angesteuert wird. Der Hochton-Kanal speist die seitlichen Lautsprecher für die räumliche Wiedergabe, während der Tiefton-Kanal die Hauptlautsprecher versorgt. Über die sogenannte 3D-Taste wird das Signal der Seitenlautsprecher bei Bedarf hinzugeschaltet, wodurch sich der für Philips typische „3D-Klang“ ergibt – eine frühe Form der Raumklang-Simulation durch Phasendifferenz zwischen den Kanälen.

Durch die getrennte Verstärkung der Frequenzbereiche und die ausgeklügelte Übertragerkopplung erreichte Philips mit dieser Schaltung eine erstaunlich räumliche Wiedergabe aus einem einzigen Gehäuse.

Die Kombination aus EC92-Treiber, UL84/EL84-Endstufen und selektiven Filtern gilt als technisch aufwendig und klanglich sehr ausgewogen – ein frühes Beispiel für das Bestreben, Stereoeindruck und Klangfülle auch in kompakten Röhrenempfängern zu realisieren.

Eisenlose Endstufe (OTL Prinzip)

Philips erprobte wie schon oben genannt trafolose (eisenlose) Ausgänge für hochohmige Lautsprecher (≈600–800 Ω): Vorteile sind erweiterte Bandbreite und geringere Phasenverzerrungen; die direkte Kopplung erfordert definierte Lasten und sorgfältige Schutzschaltungen.

Der Philips BX998A, auch als „Bi-Ampli“ bezeichnet, war eines der technisch aufwendigsten und klanglich besten Tischgeräte, die Philips Mitte der 1950er-Jahre gebaut hatte. Das große, rund 27 Kilogramm schwere Spitzenmodell wurde zwischen 1955 und 1957 produziert und galt als Symbol des technischen Fortschritts in der heimischen Rundfunktechnik.

Das Gerät besaß insgesamt 16 Röhren und arbeitete nach dem von Philips entwickelten Bi-Ampli-Prinzip, bei dem die Endstufen für Hochton- und Tieftonbereich getrennt aufgebaut waren. Der Tiefton-Zweig verwendete zwei PL81 in Gegentakt-Schaltung, während der Hochton-Zweig mit einer einzelnen EL84 arbeitete. Dadurch konnten Verzerrungen reduziert und die Lautsprecher optimal auf ihre jeweiligen Frequenzbereiche abgestimmt werden.

Für die Lautsprecherbestückung kamen ein kräftiger 700-Ohm-Basslautsprecher und ein 5-Ohm-Koaxial-Hochtonlautsprecher zum Einsatz. Über ein komplexes Weichensystem wurden beide Sektionen sauber voneinander getrennt. Das Ergebnis war eine für die damalige Zeit außergewöhnlich klare und dynamische Wiedergabe, die dem Gerät einen legendären Ruf einbrachte.

Der Empfangsteil war ebenfalls auf höchstem Niveau ausgeführt. Der BX998A bot Langwelle, Mittelwelle, mehrere Kurzwellenbereiche und UKW bis 100 MHz (in Exportversionen bis 108 MHz). Eine Besonderheit war der motorgetriebene Wellenschalter, der per Tasten gesteuert wurde und die gewählte Bandbreite automatisch anzeigte. Hinzu kamen eine Stummschaltung beim UKW-Abstimmen („Silent Tuning“) und getrennte Klangregler für Höhen und Bässe.

Das Gerät war für verschiedene Netzspannungen von 90 bis 245 Volt ausgelegt und konnte somit international eingesetzt werden. Der Aufbau war großzügig dimensioniert und von hoher Fertigungsqualität. Zwei EZ80-Gleichrichter sorgten für stabile Versorgungsspannungen, während eine EM34-Magische-Auge-Röhre als Abstimmanzeige diente.

Im Betrieb überzeugte der BX998A durch ein warmes, volles Klangbild mit außergewöhnlicher Räumlichkeit. Der getrennte Bi-Ampli-Aufbau verlieh der Wiedergabe eine Tiefe und Präsenz, die in dieser Geräteklasse einzigartig war. Nicht zuletzt deshalb galt der BX998A als Referenzgerät in vielen Studios und anspruchsvollen Privathaushalten.

Heute gehört der Philips BX998A zu den gefragtesten Sammlerstücken seiner Zeit. Die aufwendige Technik, die motorisierte Mechanik und das eindrucksvolle Klangvolumen machen ihn zu einem der bedeutendsten Röhrenradios, die Philips je gebaut hat. Bei Restaurierungen erforderten vor allem die Motor-Bandwahlschaltung, die zahlreichen Kondensatoren und das Bi-Ampli-Lautsprechersystem besondere Aufmerksamkeit. Fachgerecht überholt, blieb der BX998A ein beeindruckendes Zeugnis der technischen Perfektion und des Designanspruchs der 1950er-Jahre.

Quelle: Joep van Wulfen

Die großen Philips ELA Verstärker der 1950er und 1960er Jahre entstanden nicht im luftleeren Raum, sondern entwickelten sich aus der Radiotechnik und den Beschallungs Bedürfnissen der Nachkriegszeit. Am Anfang standen die kompakten Eintakt Endstufen in Rundfunkempfängern und Musiktruhen – klassische A Betriebspunkte mit EL84 oder EL41 und Leistungen im Bereich von 3 bis 5 Watt. Diese Geräte legten den Grundstein für eine ganze Generation zuverlässiger Kleinstverstärker, die in Schulen, Vereinsräumen und kleineren Sälen als Unterrichts und Durchsageverstärker dienten.

Unter einer Ortsrufanlage versteht man eine zentrale Lautsprecher- und Durchsageeinrichtung, die zur allgemeinen Verständigung innerhalb eines Gebäudes oder über größere Geländebereiche diente. Solche Anlagen waren vor allem in Schulen, Fabriken, Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern, Kasernen, Feuerwehrhäusern und Gemeindeverwaltungen weit verbreitet.

Der Begriff „Ortsruf“ leitet sich von der Funktion ab, Personen oder Gruppen „am Ort“ durch Ansage oder Tonsignal aufzurufen – etwa zur Pause, zum Unterrichtsbeginn oder bei Feueralarm.

Aufbau und Funktionsprinzip

Eine Ortsrufanlage besteht im Wesentlichen aus:

• einem Zentralverstärker, meist in Röhrentechnik (z. B. Philips, Siemens, Telefunken, Dynacord),

• einer Sprechstelle oder Rufkonsole mit Mikrofon, Tastenfeld und Tonrufgenerator,

• und einem Lautsprechernetz, oft als 100-Volt-Verteilung mit Übertragern ausgeführt.

Die Übertragung des Audiosignals erfolgte über eine Konstantspannungsleitung, typischerweise 100 V-Technik, wodurch mehrere Lautsprecher über große Entfernungen verlustarm parallel betrieben werden konnten.

Zur Prioritätssteuerung war der Mikrofoneingang der Sprechstelle meist mit einer Steuerspannung oder Relaislogik gekoppelt, die beim Drücken der Sprechtaste andere Programmquellen (z. B. Radio oder Gong) automatisch abschaltete.

Typische Leistungsdaten

Die Verstärker solcher Anlagen leisteten je nach Ausbaustufe 15 W bis 200 W, in größeren Gebäuden auch mehr.

Als Endröhren kamen häufig EL34, EL36, EL503 oder GU50 zum Einsatz; in Transistorversionen später BD139/BD140, 2N3055 oder BD317.

Für Sprachübertragung war der Frequenzbereich auf etwa 100 Hz – 10 kHz begrenzt, was eine hohe Sprachverständlichkeit bei sparsamer Leistung gewährleistete.

Verwendung

Ortsrufanlagen dienten nicht nur zur Durchsage, sondern oft auch zur Signalgebung:

• Pausengong in Schulen

• Schichtwechsel in Industriebetrieben

• Feuerwehr- oder Zivilschutzalarm

• Musik- und Rundfunkwiedergabe in Pausen

Heute

Viele dieser Anlagen sind heute aus dem Betrieb verschwunden, da sie durch digitale ELA- und Beschallungssysteme ersetzt wurden.

In Museen und Privatsammlungen dokumentieren sie jedoch anschaulich die Entwicklung der elektroakustischen Kommunikationstechnik und das Alltagsleben vergangener Jahrzehnte.

Funktionsfähige Systeme – besonders solche mit originalen Röhrenverstärkern und Lautsprecherstationen – sind heute seltene technische Zeitzeugen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsrufanlage

Mit wachsenden Anforderungen in Kinos, Mehrzweckhallen und im Schulfunk folgten Gegentakt Endstufen: zunächst mit EL12, später mit EL34 oder EL503. Philips positionierte diese Geräte in der EL64xx Reihe (z. B. EL6416 ~35 W, EL6426 ~70 W, EL6436 ~140 W). Die Schaltungstechnik verlagerte sich von reinem A Betrieb in Richtung AB und B, um Wirkungsgrad, Aussteuerbarkeit und Kühlung in Einklang zu bringen. Parallel professionalisierte sich die Signal und Netzteiltechnik: symmetrische Eingänge, Treiberreserven und bessere Siebung verringerten Störabstände und Brumm.

Schul /Zentralverstärkeranlage für Unterricht/Durchsage

Quelle: eigene Sammlung

Für weiträumige Installationen etablierten sich Konstantspannungs Netze (100 V Technik) und das Philips System mit 800 Ω Lautsprechern. Beide Konzepte senkten Leitungsverluste und erlaubten eine saubere Leistungsaufteilung über große Distanzen. In Studios und Laboren experimentierte Philips zudem mit eisenlosen Endstufen – also trafolosen Ausgängen – um Bandbreite und Phasenverhalten weiter zu verbessern. Aus dieser Entwicklungslinie erwuchsen letztlich die Großverstärker EL6470–EL6472 für Messen, Bahnhöfe, Stadien und weitverzweigte Ortsrufanlagen.

Leistungsklassen 1950–1965 (Philips ELA)

• Eintakt: 3–5 W (EL84/EL41) – Radios, Musiktruhen, Unterricht

• Gegentakt: 10–140 W (EL12/EL34/EL503) – Kino, Schulfunk, Säle

• Großverstärker: 750–2000 W (QB Röhren) – Stadt, Messe, Stadion

Philips VE 1801: mobile Fahrzeug /Werbeanlage (Quelle: vormoor.ipv64.de)

Philips Mischverstärker 140 Watt

Der Philips EL6435 ist ein professioneller ELA-Mischverstärker aus den frühen 1960er-Jahren, entwickelt für Ortsruf-, Beschallungs- und Durchsageanlagen in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Industriebetrieben. Das Gerät gehörte zur Philips-Serie der modularen Ton- und Leistungsverstärker (u. a. EL6425, EL6436, EL6470) und war für den 19-Zoll-Einbau vorgesehen, häufig in Verbindung mit dem Frontpanel EL6533/06.

Die Eingänge 1 und 2 besitzen eine Empfindlichkeit von etwa 5 mV, die Eingänge 3 und 4 rund 145 mV. Jeder Kanal verfügt über eine eigene Lautstärke- und Klangregelung, die Summierung erfolgt über einen passiven Mischbus. Die Endstufe stellt wahlweise verschiedene Konstantspannungsabgriffe von 10, 25, 35, 50, 70 und 100 V zur Verfügung sowie einen symmetrischen 4-V-Line-Ausgang zum Kaskadieren weiterer Verstärker.

Die elektrische Leistungsaufnahme liegt bei 133 W im Leerlauf, 326 W (405 VA) bei Volllast und etwa 60 W im Standby. Der Verstärker ist für Netzspannungen von 110 bis 245 V bei 50–100 Hz umschaltbar. Der Klirrfaktor beträgt bei Nennleistung und 1 kHz etwa 2,5 %, der Frequenzbereich reicht von etwa 50 Hz bis 15 kHz, was für Sprach- und Musikübertragung in ELA-Systemen völlig ausreicht.

EL6435 Philips, Quelle: eigene Sammlung Vormoor

Die Endstufe leistet 140 W an 100 V-Linie und arbeitet im Gegentakt-AB-Betrieb mit vier PE06/40N-Endröhren, die über eine ECC85 als Phasenumkehr- und Treiberstufe angesteuert werden. Die Vorverstärkung übernehmen vier EF86 in rauscharmen Mikrofonstufen; zur Aussteuerungsanzeige dient eine EM84-Magischen-Auge-Röhre. Damit konnte das Gerät bis zu vier Kanäle (zwei Mikrofoneingänge und zwei Hochpegeleingänge) gleichzeitig verarbeiten.

Klanglich zeigt sich der EL6435 als äußerst robust und klar im Mitteltonbereich, mit hoher Sprachverständlichkeit und stabilem Dauerbetrieb. Das Gerät war seinerzeit für den stationären Einsatz in großen Gebäuden, Schulen, Bahnhöfen und Produktionshallen konzipiert und konnte direkt mehrere 100-V-Lautsprecherkreise speisen. In Verbindung mit passenden Philips-Lautsprechern oder Hornsystemen bildete der EL6435 das Herz vieler Ortsruf- und Beschallungsanlagen jener Zeit.

EL6435 Philips Endröhren, Quelle: eigene Sammlung Vormoor

Modifizierte Endstufe in Röhrenradio/Musiktruhe

Die Loewe-Opta Botschafter Stereo-Endstufe entstand um 1961/62 und gehörte zu den frühen vollwertigen HiFi-Röhrenverstärkern des deutschen Herstellers. Sie war Bestandteil der gehobenen „Botschafter“-Reihe, die aus einem Stereo-Empfänger, einem Plattenspieler und einer separaten Endstufe bestand. Die hier beschriebene Endstufe arbeitet im Gegentakt-AB-Betrieb mit vier EL84-Endröhren, die über zwei ECC83 bzw. ECC82 angesteuert werden.

Die Schaltung ist klassisch nach HiFi-Norm aufgebaut: jede Kanalseite besitzt eine Phasenumkehrstufe mit Kathodyn-Treiber und eine Gegentakt-Endstufe mit jeweils zwei parallel arbeitenden EL84-Röhren. Damit erreicht die Endstufe eine Ausgangsleistung von rund 2 × 15 W sinus bei einem Klirrfaktor von etwa 1,5 %. Die Anodenspannung beträgt rund 320 V, die Ruheströme liegen bei etwa 35 mA pro Röhre

Botschafter Loewe Opta, Quelle: eigene Sammlung Vormoor

Modifikationen von Radio Endstufen waren verbreitet: Im Tonbandforum werden Umbauten auf stärkere Gegentakt Stufen und Anpassungen an 800 Ω Netze geschildert; exemplarisch steht der Grundig Musikschrank 9010 oder SO200 für kräftige Heimausführung, die den Übergang zur ELA Technik verdeutlicht.

Der Grundig NF 20 ist eine Stereo-Endstufe der frühen 1960er-Jahre und Nachfolger des NF 2. Sie arbeitet pro Kanal in Gegentakt-AB mit je zwei EL84 (insgesamt 4 × EL84) und erreicht etwa 2 × 15 W an passenden Lautsprecherabgriffen. Als Treiber kommen je Kanal ECC83/12AX7 zum Einsatz; der Aufbau ist klassisch übersichtlich mit getrennten Ausgangsübertragern pro Kanal. Der NF 20 war zum Betrieb mit separaten Vorstufen/ Tunern (u. a. HF 10 L) vorgesehen und gilt klanglich als sehr ausgewogener, feinzeichnender EL84-Verstärker mit stabiler Langzeitzuverlässigkeit. Typische Arbeiten bei einer Restaurierung betreffen Koppel- und Siebelkos, Ruhestromkontrolle und die Prüfung der Übertrager – danach spielt der NF 20 wieder mit der für diese Serie bekannten Mischung aus Transparenz, guter Kanaltrennung und angenehmer Röhrendynamik

NF20 Endstufe Grundig, Quelle: eigene Sammlung Vormoor

Warum Röhrenverstärker? Nicht Transistoren?

In den 1950ern gab es nur eine Technologie für so hohe Leistungen: Röhren.(10)

Transistoren waren gerade erfunden. Sie waren schwach. Sie waren unzuverlässig. Sie konnten Überhitzung nicht vertragen.

Röhren konnten riesige Ströme und Spannungen verkraften. Mit den richtigen Röhren konnte man 1000 Watt oder mehr realisieren.

Deshalb: Röhren. Große Röhren. Senderöhren aus dem Rundfunk. Röhren wie die QB3,5/750, QB5/1750 oder GU81.

Zusammenfassung der Ausgangssituation

Nach 1950 brauchte Deutschland folgende Infrastruktur: Rundfunkstudios für Radio. Fernsehstudios für Fernsehen. Stadion-Beschallungsanlagen für Sport. Messehallen-Beschallung für Messen und Kongresse. Bahnhofs-Beschallung für öffentliche Verkehrsmittel.

Alles brauchte: Große Verstärker. Mit großen Röhren. Mit stabilem Netzteil. Mit langer Lebensdauer. Einschaltverzögerung von 30sec bis 1min für eventuelle Gleichrichterröhren mit Quecksilbergas.

Philips, Telefunken und Siemens erkannten diese Chance.(11) Sie entwickelten spezialisierte Großverstärker. In Kilowatt-Klasse.

Philips Großverstärker – Geräteübersicht (historische Aufnahme) — Einordnung der EL647 Serie in die 1950er/60er ELA Technik.

Quelle: encrypted-tbn2.gstatic.com

Der Markt war riesig. Jedes Stadion brauchte einen. Jeder Rundfunksender brauchte mehrere.

Die Vorraussetzung war große Röhren ansteuern zu können. In einem Fachbeitrag wird genauer auf die Ansteuerung großer Senderöhren eingegangen.

Philips Gleichrichterschaltungen: Ein und Dreiphasen Vollwellen Brücke

Einphasen-Vollweggleichrichter (Bridge)

Diese Schaltung besteht aus vier Gleichrichterröhren, die zu einer Brückenschaltung verschaltet sind. Während jeder Halbwelle leiten immer zwei Röhren diagonal gegenüberliegend, sodass der Strom durch die Last in stets derselben Richtung fließt. Charakteristik: Ausgangsspannung ist nahezu gleich der Spitzenwert der Wechselspannung minus zweimal der Lichtbogen- bzw. Röhrenspannung. Die Welligkeit (Restwelligkeit) der Ausgangsspannung beträgt 100 Hz bei 50 Hz Netzfrequenz. Jede Röhre leitet während einer halben Periode und muss daher den vollen Spitzenstrom tragen. Vorteil: gleichmäßige Belastung, kompakter Aufbau, keine Mittelanzapfung am Trafo nötig. Nachteil: höherer Spannungsabfall, da immer zwei Röhren in Serie im Strompfad liegen. Typischer Einsatz: Kleine Industriegleichrichter, Batterieladegeräte, Labor- und Steuerstromversorgungen.

Dreiphasige Vollweggleichrichter (Bridge)

Die 3-Phasen-Brückenschaltung besteht aus sechs Gleichrichterröhren. Jeweils zwei Röhren sind gleichzeitig leitend, wobei jede Phase abwechselnd zur positiven und negativen Seite der Gleichspannung beiträgt. Eigenschaften: Die Ausgangsspannung ist wesentlich gleichmäßiger als bei einphasiger Gleichrichtung; die Restwelligkeit hat hier die sechsfache Netzfrequenz (300 Hz bei 50 Hz). Jede Röhre leitet während 1/3 Zyklus. Die Stromform ist gleichmäßiger, was geringere Filterung erfordert. Dadurch kann die Induktivität der Drosselspulen kleiner ausfallen und die Gleichspannung ist stabiler. Der Trafo wird gleichmäßig belastet, der Wirkungsgrad steigt. Typische Anwendungen: Industrie-Gleichstromanlagen, Elektromagnet-Versorgungen, Motor-Gleichrichter oder Ladegeräte größerer Leistung. Besonders geeignet für Anlagen zwischen 5 kW und über 50 kW.

Einphasen Vollwellen Brücke – vier Gleichrichterröhren; 100 Hz Restwelligkeit bei 50 Hz.

Quelle: Philips Industrial Rectifying Tubes, 1957

Dreiphasen Vollwellen Brücke – sechs Gleichrichterröhren; 300 Hz Restwelligkeit bei 50 Hz.

Quelle: Philips Industrial Rectifying Tubes, 1957

Übersicht

Die Seiten 23–26 des Philips Hefts Industrial Rectifying Tubes (1957) vergleichen die Vollwellen Brückenschaltungen für ein und dreiphasige Netze. Die Brücke sorgt dafür, dass der Laststrom stets in gleicher Richtung fließt; je Halbwelle leiten jeweils zwei Röhren diagonal gegenüberliegend.

Einphasen Vollwellen Brücke (4 Röhren)

• Leitverhalten: Jede Röhre leitet während einer halben Netzperiode.

• Ausgangsspannung: ≈ Spitzenwert der Sekundärspannung minus 2× Bogen /Röhrenspannung.

• Restwelligkeit: 100 Hz bei 50 Hz Netzfrequenz.

• Vor-/Nachteile: Kein Mittelanzapf Trafo nötig; kompakt – jedoch höherer Spannungsabfall (zwei Röhren im Strompfad) und stärkerer Filterbedarf.

• Einsatz: Labor /Steuerstrom, kleinere Industrie Gleichrichter, Ladegeräte.

Dreiphasen Vollwellen Brücke (6 Röhren)

• Leitverhalten: Jede Röhre leitet ca. ein Drittel der Periode (120°).

• Restwelligkeit: sechsfache Netzfrequenz (300 Hz bei 50 Hz) → wesentlich glattere Gleichspannung.

• Trafo Nutzung: Gleichmäßigere Belastung, höherer Wirkungsgrad, geringere Filterinduktivität erforderlich.

• Einsatz: Mittlere bis große Leistungen, z. B. DC Antriebe, Elektromagnete, Industrie Ladegeräte.

Vergleich in Tabellenform

Hinweise zur Auslegung

• Spitzenstrom der Röhren aus Leitverhältnis und IDC ableiten (Einphase: höhere Spitzen; Dreiphasen: gleichmäßiger).

• Peak Inverse Voltage (PIV) je nach Schaltung prüfen (Brückenbetrieb → höhere PIV Anforderungen je Röhre beachten).

• Filter: Durch höhere Welligkeitsfrequenz bei 3 Phasen Brücke kann die Drossel kleiner dimensioniert werden.

KAPITEL 1: Der Philips EL6470 – Der Vorgänger (750 Watt)

Der Philips EL6470 war ein 750-Watt-Großverstärker.12 Er war der Vorgänger des EL6471.

Der EL6470 wurde etwa 1953–1955 produziert.

Er war bereits massiv. 162 Kilogramm schwer. Abmessungen: 660 mal 880 mal 330 Millimeter. Ein echter Schrank.

Quelle: www.radiomuseum.org

Röhrenbestückung und technische Daten des EL6470:

Der EL6470 hatte 14 Röhren insgesamt. In der Vorverstärker-Stufe: EF40 und ECC40 (insgesamt 3 Röhren). Das waren Spannungsverstärker mit niedriger Rauschfigur. In der Treiber-Stufe: EL34 (2 Röhren). Das waren Mittelpentoden für Spannungsverstärkung und Treiberleistung.

In der Endstufe: QB3,5/750 (2 Röhren). Das waren die großen Sendetetroden. Sie erzeugten 750 Watt Ausgangsleistung. Im Netzteil: DCG4/1000G (4 Röhren). Das waren Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren. Zusätzlich: EB41 und AX50 (weitere Röhren). Das waren Regelröhren und Spezialröhren für Schutzfunktionen. In den oben aufgeführten technischen Daten wird von einer Luftsteuerung des Einschaltvorgangs gesprochen. Wahrscheinlich durch eine thermoschaltung, welche bei zu viel Wärme die Hochspannung ausschaltet. In der Schaltung unten ist aber die Bi-Metallröhre zur Verzögerung zusätzlich aufgeführt, um die Gleichrichterröhren für den Aufheizvorgang zu schönen.

In den Datenblättern wird eine Aufheizzeit von min 30s bei stationären Betrieb und sogar 30min nach Transport gefordert.

Quelle: radiomuseum.org/tubecharactdiag

Die Ausgangsleistung beträgt 750 Watt. Der Frequenzgang ist 30 bis 15.000 Hertz. Die Anzahl der Eingänge sind: 1 Eingang mit flexiblen Eingangstransformatoren. Die Ausgänge: 4 separate Ausgänge. Das Netzteil besteht aus 2 getrennten Netzteilen.

Stromaufnahme bei Vollaussteuerung: 1.670 Watt. Verzögerung beim Einschalten: Bi-Metallröhre 4152, Verzögerungszeit von ca. 1 Min, Gittervorspannungskreis durch Selengleichrichter gespeist.

Bedeutung des EL6470:

Der EL6470 zeigte, dass Großverstärker in dieser Größenordnung möglich waren. 750 Watt war für die meisten Anwendungen ausreichend. Aber einige Kunden wollten noch mehr. Das führte später zur Entwicklung des EL6471, als der EL6470 gerade in der Funkschau 1953 vorgestellt wurde.

Quelle: www.radiomuseum.org

Philips EL6470 – Großverstärker (750 W) — Typische Ansicht des Vorgängermodells.

Quelle: www.radiomuseum.org

Einschaltverzögerung mit Bi-Metallröhren im Philips EL6470

Eine Besonderheit des EL6470-Netzteils war die Verwendung einer Bi-Metallröhre 4152 als zeitverzögerndes Schaltelement im Anodenkreis. Diese kleine Glasröhre enthielt zwei metallische Lamellen mit unterschiedlichem Wärmeausdehnungskoeffizienten, die sich beim Durchfluss des Heizstroms langsam verbogen und nach etwa 45 – 60 Sekunden einen Kontakt schlossen. Erst dann wurde die Wechselspannugn für den HV-Transformator freigegeben, die Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren DCG4/1000G und auch die Hochspannungswicklung belastet.

Zweck der Einschaltverzögerung

Beim Einschalten eines Großverstärkers mit Quecksilbergleichrichtern war es zwingend notwendig, dass sich das Quecksilber im Inneren der Röhren zunächst gleichmäßig erwärmte. Ein zu früher Hochspannungsaufschlag hätte zu Lichtbögen,Kathodenzerstörung oder Metallabscheidung an der Glaswand führen können. Die Bi-Metallverzögerung sorgte daher für einen sicheren und automatischen Anlauf ohne zusätzliches Bedienpersonal – eine primitive, aber sehr zuverlässige Form des Soft-Start. Die Einschaltverzögerung wurde durch die negative Gittervorspannung der o.g. Selengleichrichter gespeist.

Funktionsweise und Zeitverhalten

Nach dem Einschalten wurde zunächst nur der Heizkreis der DCG4-Röhren versorgt. Die Bi-Metallröhre erhielt parallel dazu einen geringen Heizstrom. Erst wenn ihre Kontaktfahne durch die Temperaturdifferenz verbogen war, schloss sie den Steuerkreis der Hochspannungs-Relais oder Gleichrichter – meist nach rund 60 Sekunden. Die tatsächliche Verzögerung hing von der Umgebungstemperatur, dem Einbauort und dem thermischen Kontakt zur Chassis-Wand ab.

Schaltungsauszug EL6470: Netzteil mit 4× DCG4/1000G und Bi Metallröhre zur Einschaltverzögerung im Gittervorspannungszweig.

Quelle: eigenes Archiv / Bild002.jpg

Gefahren und Schwachstellen

Mit zunehmendem Alter konnten die Kontakte der Bi-Metallröhre oxidieren oder kleben bleiben. Ein hängender Kontakt führte dazu, dass der Verstärker nicht mehr anläuft; ein vorzeitig schließender Kontakt hingegen konnte die empfindlichen Gleichrichterröhren zerstören. Daher empfahl Philips in seinen Servicemitteilungen eine regelmäßige Funktionsprüfung der Bi-Metallröhre und – falls verfügbar – den Austausch gegen ein elektronisches Zeitrelais (z. B. RC-Verzögerung oder Röhrenschaltung mit EF80/EL83).

Moderne Realisierung

In restaurierten Geräten wird diese Funktion heute meist durch ein halbleiterbasiertes Zeitrelais ersetzt, das die Hochspannung erst nach einer einstellbaren Verzögerung (z. B. 45 s) zuschaltet. Damit lässt sich das originale Verhalten des EL6470 authentisch nachbilden, ohne die empfindlichen DCG4-Röhren oder den Netztransformator unnötig zu belasten.

KAPITEL 2: Der Philips EL6471 – Der 1-Kilowatt-Standard (1000 Watt)

Funkschau 1955 (Heft 8): Meldung zu Philips 1000 W Endverstärker EL 6171 / EL 6471

Quelle: Funkschau 8/1955, S. 130 – worldradiohistory.com

Technik Fakten (Elektor, 2013)

• 1 kW Ausgangsleistung, Klasse B

• 2× QB3/750, Treiberstufe mit EL34

• 3 Phasen Netzteil (≈ 3,2 kV / 250 mA)

• Ölgekühlter Ausgangsübertrager

• ≈ 142 kg Gesamtgewicht

Bereits 1955 wurde der 1 kW Verstärker in der Fachpresse als besonders robuster Dauerläufer für Großbeschallung und Laboranwendungen vorgestellt. Die frühe Positionierung als Industriestandard erklärt den späteren Erfolg des EL6471 in Stadien, Messehallen und Rundfunkstudios.

Der Philips EL6471 war der große Erfolg. Ein 1000-Watt-Großverstärker.13 Er wurde ab etwa 1954–1955 produziert.

Der Preis im August 1964 war: 3650 US-Dollar.(14)

Das waren umgerechnet mit dem Fixkurs der Bretton Woods Ära (1 USD = 4,20 DM): 15 330 Deutsche Mark. Korrektur gemäß Norelco/Philips USA Katalog 1964.

Norelco/Philips USA Katalog (Audio, Aug. 1964) – Preisangabe EL6471/00: 3.650 USD — Auszug aus „Commercial Sound (CS1) – Amplifiers and Controls“.

Quelle: worldradiohistory.com (Audio, Aug. 1964, S. 88)

Der EL6471 war der Standard in Stadien und Rundfunkstudios.

Eine Quelle weist auf die Verwendung von Verstärkern der EL647-Serie hin:

Warum der EL6471 besser als der EL6470 war:

Erstens: Mehr Leistung. 1000 Watt statt 750 Watt. Das war 33 Prozent mehr. Zweitens: Besseres Netzteil. Der EL6471 nutzte ein spezialisiertes 3-Phasen-Drehstrom-Hochspannungsnetzteil. Das bedeutete 6-pulsige Gleichrichtung. Das lieferte saubere Stromversorgung. Drittens: Bessere Stabilität. Der EL6471 war weniger anfällig für Spannungsschwankungen. Viertens: 3-Phasen-Stromversorgung. Der EL6471 konnte an 3-Phasen-Strom angeschlossen werden.

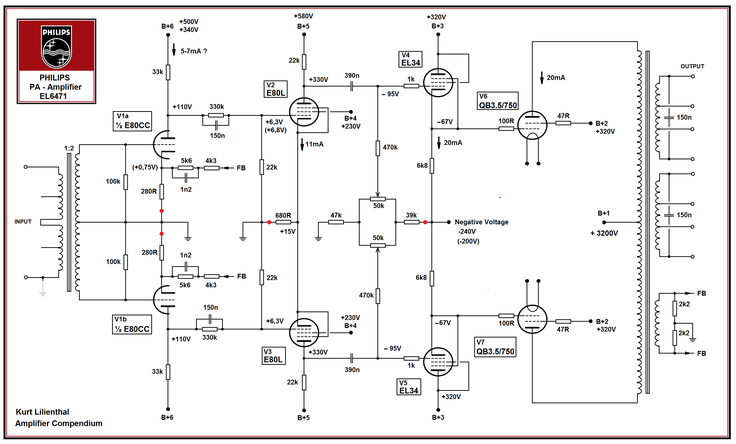

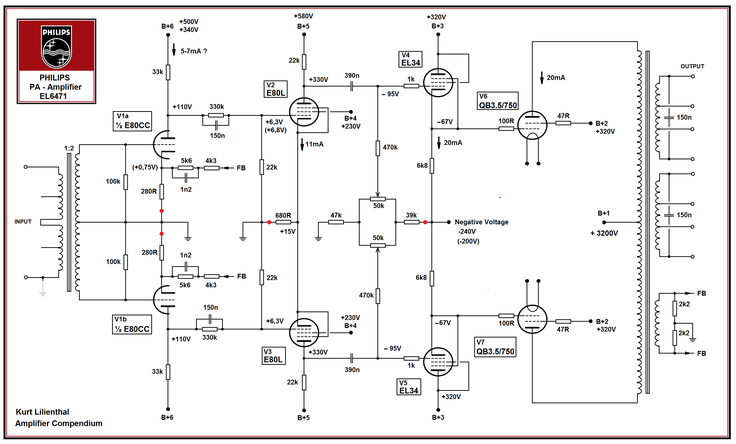

Röhrenbestückung des EL6471:

Der EL6471 hatte insgesamt 15 Röhren. Vorverstärker-Stufe: E80CC und E80L (2 Röhren). Treiber-Stufe: EL34 (2 Röhren). Endstufe: QB3,5/750 (2 Röhren). Hochspannungs-Gleichrichter: DCG4/1000G (6 Röhren). Niederspannungs-Gleichrichter: DCG1/250 (2 Röhren). Plus: 1–3 Regelröhren für Schutzfunktionen.

Technische Daten des EL6471:

Ausgangsleistung: 1000 Watt. Frequenzgang: 25 bis 15.000 Hertz. Eingangsempfindlichkeit: 1,25 Volt an 050 Kiloohm symmetrisch. Ausgänge: Umschaltbar zwischen 110 bis 240 Volt. Abmessungen: 524 mal 684 mal 581 Millimeter. Gewicht: 150 Kilogramm. Netzteil: Drehstrom-Hochspannungsversorgung mit 6 parallel geschalteten DCG4/1000G-Röhren.

Philips EL6471 – Ausgangsstufe QB3,5/750 (Schaltbild) — Prinzip der 1 kW Endstufe.

Quelle: ohsaudio.co.kr

Philips EL6471 – 1 kW Großverstärker (Foto) Ansicht Gleichrichterroehren Vorstufe und Endstufe

Quelle: eigenes Archiv, N. Vormoor

Philips EL641 - Drehstromtrafo Endstufe — Detail: 3 Phasen Trafo

Quelle: vormoor.ipv64.de

Symmetrische Signalführung und XLR Übertragung

Ab der Vorstufe arbeitet der EL6471 konsequent symmetrisch. Eingangsübertrager sorgen für galvanische Trennung und hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR) bei langen Leitungswegen. Damit ist der Verstärker für professionelle Studio /Rundfunktechnik optimal: XLR kompatible Einbindung, störarme Übertragung über große Distanzen und reduzierte Brummeinstreuungen.

Nach Elektor Magazine (2013) wurde der Philips EL6471 für große Beschallungsanlagen konzipiert: 1 kW Ausgangsleistung in Klasse B mit 2× QB3/750, symmetrischem Eingang, Treiberstufe mit EL34, 3 Phasen Versorgung (≈ 3,2 kV / 250 mA) und rund 142 kg Gesamtgewicht. Auch nach Jahrzehnten erwiesen sich die Industriegeräte als ausgesprochen robust und voll funktionsfähig.

Hinweis: Alle Modelle der Serie EL 6470–EL 6472 setzten ölgekühlte Ausgangsübertrager ein, um Spannungsfestigkeit und Wärmeabfuhr bei Dauerlast sicherzustellen. Anbei folgende Bilder ohne Ölfüllung und anschließend mit Ölfüllung.

Quelle: eigenes Archiv, N. Vormoor

In vielen älteren Ausgangs-, Netz- und Zwischenübertragern sowie in Kondensatoren der 1950er bis späten 1970er Jahre wurden chlorierte Isolier- und Kühlöle verwendet. Diese Öle enthielten häufig PCB-Verbindungen (Polychlorierte Biphenyle). PCB-haltige Öle wurden eingesetzt, weil sie sehr gute Isolations- und Wärmeleiteigenschaften besitzen, nicht brennbar sind und die Alterung des Isolierpapiers deutlich verzögern.

PCB können in ölgefüllten Ausgangsübertragern großer Leistungsverstärker vorkommen, zum Beispiel bei Philips EL6470, EL6471, EL6472, Siemens SRA, Telefunken Sende-Anlagen oder ähnlichen Geräten. Auch manche Kondensatoren aus dieser Zeit – insbesondere Papier- oder MKV-Typen mit Aufdruck „Askarel“, „Pyralen“, „Clophen“ oder „PCB“ – enthalten diese Substanzen. In Einzelfällen finden sie sich auch in ölgefüllten Drosseln oder Pottkernen.

PCB sind hochgradig umwelt- und gesundheitsschädlich. Sie gehören zu den persistenten organischen Schadstoffen, werden kaum biologisch abgebaut und reichern sich in der Nahrungskette an. Sie wirken krebserregend, nervenschädigend und beeinträchtigen die Leber. Schon kleinste Leckagen können eine dauerhafte Kontamination verursachen. Ein verdächtiger Hinweis ist ein öliger Film oder ein leicht süßlicher Geruch an alten Übertragern.

Für Sammler und Restauratoren gilt: Geräte mit öligen Übertragern dürfen nicht geöffnet oder erhitzt werden. Undichte Trafos gehören in dichte Kunststoffbeutel und müssen über den Sondermüll entsorgt werden. Beim Umgang sind Einmalhandschuhe, gute Belüftung und Vermeidung von Hautkontakt unerlässlich. Alte, trockene, geschlossene Übertrager können in Sammlungen verbleiben, sollten aber deutlich gekennzeichnet und nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Heutige Ersatz- oder Nachbauübertrager sind trocken vergossen oder mit silikonbasierten, PCB-freien Ölen gefüllt. Damit besteht kein Risiko. Grundsätzlich gilt: Wenn auf einem alten Übertrager Begriffe wie „Pyralene“, „Askarel“, „Clophen“, „Aroclor“, „PCB“ oder „nicht entzündlich“ stehen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein PCB-haltiges Gerät – dieses darf nicht weiter betrieben werden und ist als Sonderabfall zu behandeln.

Quelle: eigenes Archiv, N. Vormoor

Austausch des Isolieröls

Bei der Instandsetzung des Ausgangsübertragers wurde das ursprünglich eingesetzte PCB-haltige Isolieröl vollständig entfernt.

Das alte Öl stammte noch aus der Produktionszeit des Gerätes und diente damals der elektrischen Isolierung und Wärmeableitung. Da diese frühen Isolieröle meist chlorierte Biphenyle enthielten, war ein Austausch aus Umwelt- und Sicherheitsgründen zwingend erforderlich.

Nach einer vollständigen Entleerung und Vakuumtrocknung des Trafos erfolgte die Neubefüllung mit Isovoltine II, einem modernen, PCB-freien und umweltverträglichen Isolieröl. Dieses Öl wird seit den 1980er-Jahren von Siemens als Nachfolgeprodukt der PCB-haltigen Reihe „Isovoltine I“ eingesetzt.

Isovoltine II besitzt eine hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit (ca. > 70 kV/cm), eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Viskosität, wodurch eine gleichmäßige Benetzung der Wicklungen gewährleistet ist.

Zudem ist es nicht brennbar, chemisch stabil und frei von halogenierten Verbindungen. Damit bietet es nahezu identische elektrische Eigenschaften wie die historischen Isolieröle, jedoch ohne deren toxikologische Risiken.

Nach der Neubefüllung wurde der Übertrager auf Dichtheit, Isolationswiderstand und Übersetzung geprüft. Die Messwerte liegen innerhalb der ursprünglichen Werksangaben.

Das abgelassene Altöl wurde fachgerecht als Sonderabfall (PCB-haltig) entsorgt.

Durch den Austausch auf Isovoltine II bleibt die historische Substanz des Übertragers erhalten, während seine Betriebssicherheit und Umweltverträglichkeit den heutigen Standards entsprechen.

Damit kann der Verstärker gefahrlos betrieben und zugleich museal originalgetreu präsentiert werden.

Ölkühlung der Ausgangsübertrager (Serie EL 6470–EL 6472)

In der EL 647 Serie kamen ölgekühlte Ausgangsübertrager zum Einsatz. Das Ölbad erhöht die Spannungsfestigkeit der Wicklungsisolation, verbessert die Wärmeabfuhr und minimiert Hot Spots. Dadurch sind höhere Daueraussteuerungen und eine längere Lebensdauer möglich.

Schutz vor Funkenüberschlägen

Überschlags Schutz durch RC Snubber/Schutzkondensatoren an den Anoden, Entlade /Begrenzungsglieder am Übertrager sowie definiertes Erdungs /Abschirmkonzept begrenzt die Energie im Fehlerfall und schont die Isolation – insbesondere in Verbindung mit ölgekühlten Übertragern.

KAPITEL 3: Der Philips EL6472 – Das 2-Kilowatt-Meisterwerk (2000 Watt)

Der Philips EL6472 war das Flaggschiff. Ein 2000-Watt-Großverstärker.(16) Er war die Krönung der EL647-Serie.

Der EL6472 wurde ab etwa 1955–1956 produziert. In kleineren Stückzahlen als der EL6471.

Geschätzter Preis für den EL6472:

Der EL6472 wurde nicht im August 1964 Audio Magazine gelistet. Aber wir können den Preis abschätzen. Der EL6471 kostete 3650 Dollar und lieferte 1000 Watt. Der EL6472 liefert 2000 Watt. Das ist die doppelte Leistung.

Faktor 1: Leistungsverdopplung

2000 Watt statt 1000 Watt. In der PA-Industrie der 1960er Jahre verdoppelt sich die Leistung nicht linear im Preis.(17) Typisch: 1,7 bis 1,9 facher Preis für die doppelte Leistung. Das würde bedeuten: 3650 mal 1,8 gleich 6570 Dollar.

Faktor 2: Röhrenzahl

Der EL6471 hatte 15 Röhren. Der EL6472 hat 17 Röhren. Das sind 2 zusätzliche Röhren. Eine Steigerung um 13 Prozent.

Faktor 3: Gehäusegröße und Materialkosten

Der EL6471: 524 mal 684 mal 581 Millimeter. Volumen: etwa 95 Liter. Der EL6472: 524 mal 1010 mal 670 Millimeter.(18)

Volumen: etwa 161 Liter. Das ist 70 Prozent mehr Volumen.

Faktor 4: Endröhren – QB5/1750 statt QB3,5/750

Der EL6471 nutzt die QB3,5/750. Der EL6472 nutzt die QB5/1750.19 Das war eine exotischere, leistungsstärkere Röhre. Sie war seltener und teurer.

Faktor 5: Größere Transformatoren und Kühlsysteme

Ein 2-Kilowatt-Verstärker brauchte größere Ausgangstransformatoren. Schwerere Eisenkerne. Dickere Drähte. Das Netzteil war komplexer. Das Kühlsystem war größer.

Die Preisberechnung – Ein Szenario:

Basis: 3650 Dollar für EL6471. Leistungsfaktor 1,8 mal: 3650 mal 1,8 gleich 6570 Dollar.

Zusatzkostenrechnung: 2 zusätzliche Röhren plus 100 bis 150 Dollar. Größeres Gehäuse plus 30 bis 40 Prozent plus 200 bis 300 Dollar. QB5/1750 Endröhren teurer plus 50 bis 100 Dollar. Größere Transformatoren plus 100 bis 150 Dollar.

Zusatzkosten: etwa plus 450 bis 700 Dollar. Gesamtschätzung: 6570 minus 700 gleich 5870 bis 6570 Dollar.

Beste Schätzung für EL6472: 6200 Dollar.

Das sind etwa 6200 Dollar mal 3,974845 gleich 24.644 Deutsche Mark im Jahr 1964. Rundung: etwa 24.600 bis 24.700 Deutsche Mark.

Röhrenbestückung des EL6472:

Der EL6472 hatte insgesamt 17 Röhren. Vorverstärker-Stufe: E80CC oder E80L (2 Röhren). Treiber-Stufe: EL34 oder ähnliche Pentoden (2 Röhren). Kathodenfolger: EL34 oder spezialisierte Trioden (variable Anzahl). Endstufe: QB5/1750 (2 Röhren in Gegentakt). Hochspannungs-Gleichrichter: DCG4/1000G (6 Röhren). Niederspannungs-Gleichrichter: DCG1/250 (2 Röhren). Regelröhren und Spezialröhren: 1–3 Röhren.

Technische Daten des EL6472:

Ausgangsleistung: 2000 Watt. Endröhren: QB5/1750 (zwei in Gegentakt). Anodenspannung: bis 4700 Volt. Abmessungen: 524 mal 1010 mal 670 Millimeter. Gewicht: 245 Kilogramm. Netzteil: 3-Phasen-Drehstrom-Hochspannungsversorgung. 6-pulsig. 6 parallel DCG4/1000G-Röhren.

Philips EL6472 – Testaufbau (Foto) — 2 kW Variante mit QB5/1750.

Quelle: vormoor.ipv64.de

Netzteiltechnik (Drehstrom, 6 Puls Gleichrichtung)

Die EL647 Serie nutzt eine 3 Phasen Hochspannungsversorgung. Ein Drehstrom Trafo speist sechs DCG4/1000G in 6 Puls Topologie; die Brummfrequenz liegt bei 300 Hz (50 Hz Netz). Gesiebt wird über HV Drosseln und C L C Glieder; das verringert die Restwelligkeit, reduziert Netzmodulation und verteilt thermische Lasten. Das definierte Vorheiz /Aufwärmregime der Quecksilbergleichrichter schützt vor Kathodenabtrag und Einschaltsrom-Überlastung.

Philips EL6472 – Netzteilübersicht (Service Manual, Preview) — Drehstrom Trafo, 6 Puls Gleichrichtung, HV Siebung.

Quelle: elektrotanya.com

Endröhre QB5/1750 – Ansteuerung und Praxis

Die QB5/1750 läuft paarweise im Gegentakt. Die Ansteuerung erfolgt über eine leistungsfähige Treiberstufe (z. B. EL34 Gegentakt) mit symmetrischer Signalführung. Praxisberichte zu Phasenumkehr, Treiberreserven und Stabilität sind im Dampfradioforum dokumentiert (siehe Quellen). Hinweise zu Kühlung und Betrieb finden sich u. a. in DARC Vorträgen und bei DL7AVF.

QB5/1750 – Hochleistungs Sendetetrode — Endröhre des EL6472 (Gegentakt Paar).

Quelle: dj1fc.darc.de

KAPITEL 4: Vergleich der drei Modelle

EL6470: 750 Watt. QB3,5/750 mal 2. 14 Röhren insgesamt. Anodenspannung 2500 bis 2800 Volt. 2 AC-Netzteile. DCG4/1000G mal 4. 30 bis 15.000 Hertz. 162 Kilogramm. 660 mal 880 mal 330 Millimeter.

EL6471: 1000 Watt. QB3,5/750 mal 2. 15 Röhren insgesamt. Anodenspannung 3500 bis 3800 Volt. Drehstrom-HV plus AC-LV. DCG4/1000G mal 6 plus DCG1/250 mal 2. 25 bis 15.000 Hertz. 150 Kilogramm. 524 mal 684 mal 581 Millimeter. Preis: 3650 Dollar = 14.508 Deutsche Mark.

EL6472: 2000 Watt. QB5/1750 mal 2. 17 Röhren insgesamt. Anodenspannung 4600 bis 4700 Volt. Drehstrom-HV plus AC-LV. DCG4/1000G mal 6 plus DCG1/250 mal 2. 25 bis 15.000 Hertz. 245 Kilogramm. 524 mal 1010 mal 670 Millimeter. Geschätzter Preis: 6200 Dollar = 24.600 Deutsche Mark.

KAPITEL 5: Einsatzorte der Großverstärker

Der EL6470 mit 750 Watt war für mittlere Stadien und große Rundfunkstudios geeignet.

Philips Stadion Beschallung — Beispielanlage für Sport/Messe.

Der EL6471 mit 1000 Watt war für große Stadien mit 30.000 bis 50.000 Zuschauern ideal.(21) Auch für Messehallen und Fernsehstudios.

Quelle: vormoor.ipv64.de

Der EL6472 mit 2000 Watt war für die Top-Tier-Stadien mit 100.000 und mehr Zuschauern.22 Für die Zentral-Versorgung großer Messe-Gelände. Für die großen Rundfunk-Sendeanlagen.

Die Großverstärker besaßen im Inneren eine Tafel für die Aufteilung und Verdrahtung von Ausgangsspannungen für 100V Fernübertragung. Die maximale Ausgangsspannung war 108V mit 2000W nach diesem Plan.

Die Bedienungsanleitung schreibt jedoch verfügbare Ausgangsspannungen von bis zu 254V mit 2000W.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Philips EL647-Serie – EL6470, EL6471 und EL6472 – repräsentiert den Höhepunkt der analogen Röhren-PA-Technik der 1950er Jahre.

Sie waren nicht einfach nur Verstärker. Sie waren Meisterwerke der Elektrotechnik. Mit massiven Röhren. Mit sauberen Netzteilen. Mit beeindruckender Zuverlässigkeit.

Diese Geräte hielten 50 bis 70 Jahre.23 Viele funktionieren heute noch.

Das ist das wahre Vermächtnis: Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Handwerkliche Qualität.

Verwendungsgeschichte und Beispiele aus der Praxis

Philips ELA Verstärker fanden sich in Ortsrufanlagen, Schul und Werksdurchsagen, Bahnhöfen, Messen und in Sport und Veranstaltungshallen. Für öffentliche Netze wurden häufig Konstantspannungs Ausgänge (z. B. 100 V) oder 800 Ω Systeme genutzt. Ortsrufanlagen prägten vielerorts das Klangbild von Durchsagen und Alarmen; die Technik war modular, servicefreundlich und über Jahrzehnte erweiterbar.

In Norddeutschland ist die Willkomm Höft Anlage bei Hamburg ein bekanntes Beispiel für repräsentative Beschallungstechnik, bei der Philips Komponenten in unterschiedlichen Epochen zum Einsatz kamen. Aus Zeitzeugenberichten ist überliefert, dass ein Philips EL6471 in den Herrenbekleidungswerken Odermark (Goslar) stand. Solche Installationen verdeutlichen den industriellen Charakter der Großverstärker im Alltag.

EL6471 in den Herrenbekleidungswerken Odermark, Goslar (ca. 1950er) – Quelle: Goslarer Geschichten

Bergung 2011 – EL6471 bei Abrissarbeiten in Goslar – Quelle: Goslarer Geschichten

Besonders interessant ist die Laufbahn einzelner Geräte: Ein dokumentierter EL6472 befand sich zunächst im Stadion von Eindhoven und gelangte später in eine automatische Schüttelanlage der Unholtz Dieckie Gruppe. Die hohe Dauerlast Festigkeit und die ölgekühlten Ausgangsübertrager prädestinierten die Serie für Dauerbetrieb und technische Sonderanwendungen jenseits der klassischen Beschallung.

At some point, the very largest of vacuum-tube audio amplifiers seem to have faded away. Amplifiers like this, and larger, may have been used in vibration test (shakers), 1000-space drive-in theaters, stadiums, mains power frequency changers, and other applications. They may have disappeared to scrap yards, a few to hobbyists, and other places never more seen. It really is a tragic loss.

In 2013 I was lucky to find the remains of an Unholtz-Dickie 2KW audio amplifier (made by Philips and re-badged) formerly used in shaker service. By remains, I mean that the chassis, covers, and the output transformer are recovered. The manual appeared on the WWW. That is enough, however, for dedicated hobbyists to go on. Below are some details and pictures. It is not a complete story by any means. It is expected to take at least two years to build this back into a usable, stable amplifier. Then it will be time to look into subwoofers. The output is 100VAC@2KVA, equivalent to a 5-Ohm load, and maybe various 100-120V equipment loads.

The original configuration called for 208V/60Hz 3-phase power input. Six DCG4/1000 Mercury vapor rectifiers supplied 4750V to a pair of QB5/1750 tubes. A single phase transformer provided filaments, bias, and 700VDC via two DCG1/250 Mercury vapor rectifiers for the QB5/1750's EL34 cathode follower drivers and related voltage amplifiers.

Quelle: https://bunkerofdoom.com/philips/el6472/index.html

© 2025 Dr. Ing. N. Vormoor

QUELLENVERZEICHNIS

Hier finden Sie die vollständigen Quellenangaben mit clickbaren Links zu den Online-Ressourcen:

1 Deutsche Bundesbank (2025). Lange Zeitreihen zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Wiederaufbau nach 1945.

2 Bundesbank-Geschäftsbericht (1964). Die Währungsreform 1948. Währungsgeschichte Deutschland.

3 Marshall-Plan: Europäisches Wiederaufbauprogramm der USA, 1948–1952. Historische Finanzierungsströme.

4 Wirtschaftswunder Deutschland 1948–1960: Durchschnittliches Wachstum 7–8 % pro Jahr. Deutsche Bundesbank Statistiken.

5 Beschallungstechnik für Stadien: Infrastruktur-Anforderungen in der Nachkriegszeit. Historische PA-Systeme.

6 ARD-Gründung: 5. August 1950. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschland.

7 NWDR Fernsehstart: Dezember 1952. Erstes deutsches Fernsehprogramm. Geschichte des Hörfunks in Deutschland.

8 Stadion-Beschallung Leistungsanforderungen: 500–1000 W für 30.000–50.000 Zuschauer, bis 2000+ W für Großanlagen.

9 100-Volt-Verteilnorm: Deutscher und niederländischer PA-Standard seit den 1950ern. Elektroakustische Norm für Beschallungsanlagen.

10 Transistor-Zuverlässigkeit 1950er Jahre: Germanium-Transistoren auf max. 10–50 W begrenzt. Fehlerquoten >20 %. Röhren-Fehlerquoten <2 %. Silizium-Transistoren erst ab 1967–1970.

11 Großverstärker-Hersteller: Philips Valvo, Telefunken, Siemens. PA-Systeme 1950–1960.

12 Philips EL6470: 750-Watt-Großverstärker, Produktionszeitraum ca. 1953–1955. Radiomuseum.org – Philips Großverstärker EL6470.

13 Philips EL6471: 1000-Watt-Großverstärker, Produktionszeitraum ab ca. 1954–1955. Radiomuseum.org – Philips Großverstärker EL6471/00.

14 Audio Magazine, Volume 48, Number 8, August 1964. Product Preview Section, Commercial Sound (CS1-Amplifiers and Controls), Pages 84–87. North American Philips Company, Commercial Sound Department, 100 East 42nd Street, New York City. Preis: $3.650,00 für Norelco EL6471/00.

15 Deutsche Bundesbank (2025). "Lange Zeitreihen zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Wechselkurse. Devisenkurse für die Deutsche Mark. Jahresdurchschnitte." 1964: 3,974845 DM pro 1 USD (amtlicher Kurs Bretton-Woods-System).https://www.bundesbank.de/

16 Philips EL6472: 2000-Watt-Großverstärker, Produktionszeitraum ab ca. 1955–1956. Radiomuseum.org – Philips Großverstärker EL6472/00. Vormoor.de – Restaurationsdokumentation EL6472.

17 PA-Industrie 1960er Jahre: Typischer Preismultiplikator 1,7–1,9× für doppelte Leistung. Marktmechanismen Großverstärker.

18 Philips EL6472 Abmessungen und Gewicht: 524×1010×670 mm, 245 kg. Volumensteigerung +70 % gegenüber EL6471 (95 Liter vs. 161 Liter). Radiomuseum.org

19 QB5/1750-Röhre: Hochleistungs-HF-Sendetetrode, bis 5000 V Anodenspannung, bis 2250 W Anodenleistung. Valvo QB5/1750, Siemens RS 687, amerikanisch: 6079 (Amperex/Raytheon). Röhrenbeschreibung: Frank Pocnet (Röhrendatenblätter)

21 Stadion-Beschallung 1950er Jahre: 500–1000 W für 30.000–50.000 Zuschauer. Radiomuseum Dokumentation. Beschallungstechnik-Standards.

22 Großanlage Stadion-Beschallung: 2000+ W für 100.000+ Zuschauer. Rundfunk-Beschallungs-Infrastruktur.

23 Röhrenverstärker-Lebensdauer: Philips EL647-Serie dokumentiert mit 50–70 Jahren Betriebserfahrung. Vormoor.de(Radiomuseum Restaurationsprojekte). Radiomuseum.org. Dampfradioforum.de Restaurationsberichte.

Vormoor Bild EL6471 Innenansicht

EL6472 Service Manual (Preview)

QB5/1750 Foto (DJ1FC)

DARC Röhrenendstufen (DL Vortrag, Kühlung & Betrieb)

Dampfradioforum – Röhrenansteuerung / Praxis

DL7AVF – Röhren / Kühlung & Daten: Link

Hinweis: Preisumrechnung EL6471 gemäß Norelco/Philips USA Katalog (1964) mit Fixkurs 1 USD = 4,20 DM (Bretton Woods System).

Marshallforum: Diskussion zum Philips 1000W EL6471

What Group Mag – Philips EL 6471 Vacuum Tube Power Amplifier

Elektor Magazine (2013): Retro Buizenversterker levert 1000 Watt

Bunker of Doom – Philips EL 6472 Dokumentation & Fotos

Wikipedia – Ortsrufanlage

Goslarer Geschichten – Herrenbekleidungswerke Odermark (EL6471-Hinweis)

Bunker of Doom – Philips EL6472 Dokumentation & Fotos

Vormoor – Philips VE 1801 (Foto)

Vormoor – Schul-/Zentralverstärker (Foto)

Vormoor – Modifizierte Radio-Endstufe (Foto)

Vormoor – Siemens Zentrale Radio/Verstärker (Details)

Tonbandforum – Modifizierte Endstufen in Röhrenradios (Thread 22026)

Radiomuseum – Grundig Musikschrank 9010

Goslarer Geschichten – Herrenbekleidungswerke Odermark (Bilder & Diskussion)

LITERATURVERZEICHNIS

Deutsche Bundesbank (2025)

"Lange Zeitreihen zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland."

https://www.bundesbank.de/

Audio Magazine, Volume 48, Number 8, August 1964

"Product Preview Issue – Commercial Sound (CS1-Amplifiers and Controls)."

Radio Magazines Inc., Mineola, New York.

Radiomuseum.org

"Philips Großverstärker EL6470, EL6471, EL6472."

https://www.radiomuseum.org/

Vormoor.de

"Radiomuseum – Philips Großverstärker und Restaurationsdokumentation."

https://www.vormoor.de/

Dampfradioforum.de

"Philips EL6471 1kW Verstärker Restauration und Testlauf."

Frank Pocnet

"Röhrendatenblätter und Spezifikationen."

http://frank.pocnet.net/

Wikipedia

"Deutsche Mark" und "Geschichte des Hörfunks in Deutschland."

ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten)

Gründung 1950. Historische Dokumentation.

NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk)

Fernsehstart Dezember 1952. Erste Fernsehsendung Deutschland.

Startseite | Radiomuseum | Der Verein | Ankündigungen | Röhren & Datenblätter | Spitzengeräte 50er 60er | Kleingeräte 50er 60er | Kofferradios | Empfänger Vorkrieg | alte Röhrenverstärker | Fernsehtechnik | Verstärker High End | Transistor Vintage | Musikerelektronik | DIY Selbstbau | Aufnahmegeräte | Röhrenprüfgeräte | Literatur | Service | Repair-Cafe | Technik für Jugendliche | LINKS | Flyer | Kontakt | Impressum | Generelle Seitenstruktur